はじめに

お寺の境内地は、静寂と安らぎの場であると同時に、日々のメンテナンスが必要な場所でもあります。特に、墓地内の樹木管理は、多くの寺院にとって頭の痛い問題です。

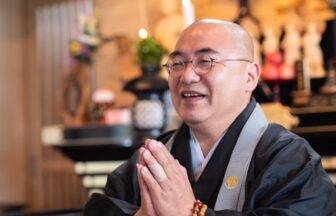

インタビューで、ある住職が語った「樹木の落ち葉問題」や「墓地のメンテナンスの難しさ」を通じて、この課題の実態と解決策を探ります。「専門家の窓口」では、こうしたお寺の日常的な課題を共有し、解決のヒントを提供することで、地域社会とのつながりを深めることを目指しています。

樹木問題の実態

インタビューの住職は、墓地内に生えた樹木による問題について語りました。「墓地の中に木が立ってたりして、落ち葉が大変だとか、実が落ちてきて汚れるんで」とのこと。

この問題は、見た目の美しさだけでなく、墓地の清潔さや参拝者の快適さに直結します。特に、季節によって大量の落ち葉が発生する場合、清掃の手間は膨大になります。

さらに、樹木が墓石の近くにある場合、根の成長による墓石の損傷や、落ち葉による汚れが問題となります。インタビュイーは、過去に樹木の剪定を行った経験があるものの、根本的な撤去には至っていないと述べました。このような状況は、多くの寺院で共通する課題です。

メンテナンスの課題

樹木管理には、以下のような具体的な課題があります:

- 人手不足:小規模な寺院では、清掃や剪定を行う人員が不足しがち。

- 費用の問題:専門業者に依頼する場合、剪定や撤去の費用が寺院の財政を圧迫。

- 檀家の反応:樹木の撤去や剪定が、檀家の感情や伝統に影響を与える場合がある。

インタビューは、「撤去したことはおそらくない」と語り、樹木問題への対応が後手に回りがちな現実を明かしました。特に、樹木の管理責任が不明確な場合、寺院が負担を抱えることになります。

解決策と実践例

インタビューの寺院では、以下のような取り組みが検討されています:

- 定期的な剪定:樹木の成長を抑えるため、定期的な剪定スケジュールを設定。

- 檀家との対話:樹木の管理方針を事前に檀家に説明し、理解を得る。

- 地域ボランティアの活用:地元のボランティアや学生を巻き込み、清掃活動を行う。

他の寺院の事例として、大阪の寺院では、樹木の撤去が訴訟問題に発展したケースが紹介されました。この寺院では、7年間の通知期間を設けたものの、参拝者とのコミュニケーション不足が原因でトラブルに発展。

インタビューはこの教訓を活かし、墓地に掲示板を設置し、参拝者との連絡を確保する工夫を行っています。

また、別の寺院では、地域の造園業者と長期契約を結び、コストを抑えつつ定期的なメンテナンスを実現しています。このような外部との連携は、小規模寺院にとって有効な手段です。

読者への提案:メンテナンスを効率化するには

お寺の境内地メンテナンスは、寺院の印象や参拝者の満足度に直結します。以下は、読者の皆様が実践できるアイデアです:

- メンテナンス計画の策定:年間の清掃・剪定スケジュールを作成し、計画的に進める。

- 地域との連携:地元住民や学校と協力し、清掃イベントを開催する。

- 資金調達:クラウドファンディングを活用し、樹木管理の資金を集める。

寺院運営者の方には、以下のような工夫もおすすめです:

- 専門家の相談:造園業者や環境専門家に相談し、効率的な樹木管理法を学ぶ。

- 省力化の導入:自動清掃機器や低メンテナンスの樹木への植え替えを検討。

- 情報発信:寺院のウェブサイトやSNSでメンテナンス状況を公開し、透明性を高める。

「専門家の窓口」の役割

「専門家の窓口」では、樹木問題のような日常的な課題を共有し、寺院運営者や地域住民が共に解決策を見出せる場を提供しています。インタビューの経験から、単なる問題の指摘ではなく、具体的なアクションや他寺院の事例を紹介することで、実践的なヒントを提供します。私たちの目標は、お寺の課題を「見える化」し、共感と協力の輪を広げることです。

おわりに

お寺の境内地メンテナンスは、見た目の美しさだけでなく、寺院の持続可能性に影響を与える重要な課題です。樹木問題は一見小さな問題に見えますが、放置すれば大きな負担となります。インタビューの寺院のように、積極的なコミュニケーションや地域との連携を通じて、解決への道が開けます。

「専門家の窓口」は、これからもお寺のリアルな課題を共有し、皆さんと共に未来のお寺のあり方を考えていきます。あなたのお寺でのメンテナンスの工夫を、ぜひ私たちに教えてください!