今回のテーマは「弁護士に聞く 相続に関する法改正(配偶者居住権・自筆証書遺言)について」です。

ご覧くださいませ。

◆お寺士業協会  / %e3%81%8a%e5%af%ba%e5%a3%ab%e6%a5%ad%e5%8d…

/ %e3%81%8a%e5%af%ba%e5%a3%ab%e6%a5%ad%e5%8d…

◆大神令子社会保険労務士事務所 https://www.oogami-sr.com/

◆専門家の窓口 https://senmonkanavi.com/category3/%e…

弁護士・高岸佳子先生

1 携わっている仕事 企業法務、民事事件(相続、交通事故、離婚・・)、刑事事件など 現在、お寺士業協会に一員として、今後、お寺さんに関係する案件などを扱っていきたいと考えています。

2 最近の注目トピック 檀家さんなどでも、高齢者の方などは、ご自分が死んだ後のことについて気になさっている方も多いかと思います。

相続の分野も大きく、民法が改正されています。

例えば(配偶者保護)

・ 配偶者居住権(20年4月施行) 建物の権利を所有権と居住する権利に分け、配偶者が居住権だけを相続できる。

→ 配偶者は所有権を相続しなくても、自分がなくなるまでは自宅に住み続けることができる。 (特別寄与料)

・ 義父母への介護などが報われる(20年7月施行) 相続人以外の親族が無償で療養看護などをしたことで被相続人の財産維持に貢献した場合、一定額の金銭を請求することが認められる。

→ 息子の妻が義父母の介護をしていたなど、特別寄与料として一定程度報われる可能性がある。

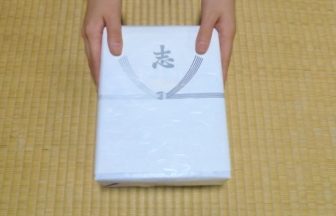

そのような場合、相続人に対して特別寄与料を請求することができる (遺言書作成を促す制度) 被相続人が相続法と異なる相続を実現させたいのであれば、遺言を書いて自分が望む相続の仕方を指定することができます。

それぞれの家族に合った相続を実現するためには、やはり遺言が不可欠であり、現り遺言の件数は増加傾向にあります。

今回の改正では遺言を書きやすい制度にしています。

・ 自筆証書遺言、財産目録は印刷物でもOK(19年1月施行) 2019年1月13日以降の遺言に適応。

財産目録については印刷物に署名捺印をするのでもよくなった。

印刷物でも可能であり、パソコンで作成してコピーしてもいいし、登記や通帳のコピーでも可能となった。

・ 自筆証書遺言保管制度(20年7月施行) 自筆証書遺言を法務局で預かるという制度。 → 紛失の恐れ、検認の必要もないので機動的な遺言執行が可能となる。

お仏壇ちゃんねるのご案内

「お仏壇ちゃんねる」とは

株式会社滝本仏光堂の公式YouTubeです。

大阪で一番元気のいい仏壇屋さんが、様々な仏事についてわかりやすく発信していきます!

ぜひお気軽に、お立ち寄りください!

https://www.youtube.com/channel/UChrKlFy97mRfaEvpIoemYeQ

※こちらの記事は、滝本仏光堂様から許可を得て転載させていただいております。

【寺院向けはこちらまで】

専門家の窓口掲載 https://senmonkanavi.com/