はじめに

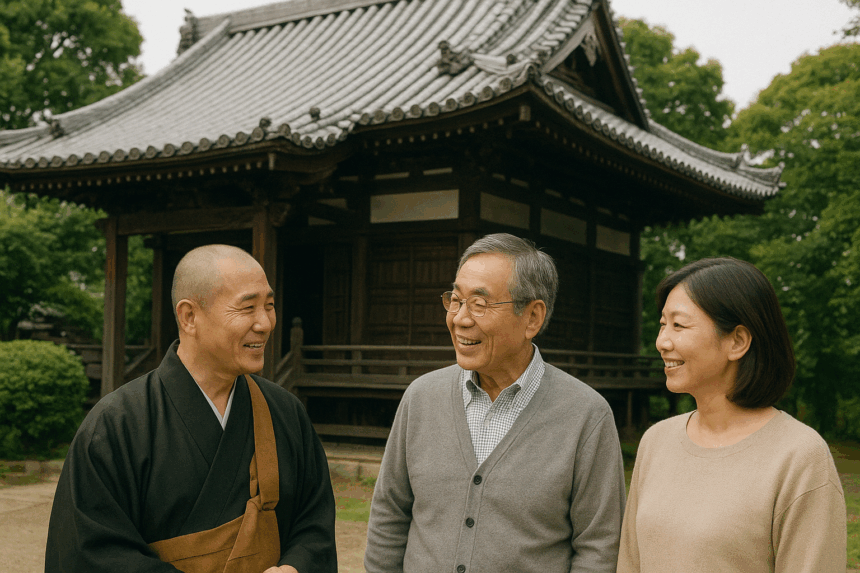

お寺の運営において、檀家との関係は欠かせません。しかし、インタビューで明らかになったように、檀家総代との政治的な調整は、寺院の新しい取り組みを進める上での大きな課題です。

ある住職の経験を通じて、総代との関係構築や新しいアイデアの推進方法を探ります。「専門家の窓口」では、こうしたお寺の内部事情を共有し、解決策を共に考える場を提供します。

檀家総代との関係の難しさ

インタビューの住職は、総代の平均年齢が85歳と高齢であるため、新しい取り組み(例:ペット霊園)に抵抗があると語りました。

特に、伝統を重視する総代からは、「畜生だから聖地にふさわしくない」などの反対意見が出ることも。このような状況は、多くの寺院で共通する課題です。

主な問題点は以下の通り:

- 世代間のギャップ:高齢の総代は新しいアイデアに消極的。

- 意思決定の遅さ:伝統的な運営スタイルが変化を阻害。

- 財政依存:総代の資金提供に頼る構造が、新しい挑戦を制限。

インタビューは、「口出すけど金出さん」と総代の姿勢をユーモラスに表現し、変化の必要性を強調しました。

成功への戦略

インタビューの寺院では、以下のような戦略で檀家関係を改善しました:

- 総代の若返り:平均年齢を65歳に引き下げ、ビジネス志向の若い総代を登用。

- 個人資金の投入:住職が自ら資金を出し、総代の信頼を獲得。

- 積極的な対話:墓地に連絡先掲示を設置し、参拝者とのコミュニケーションを強化。

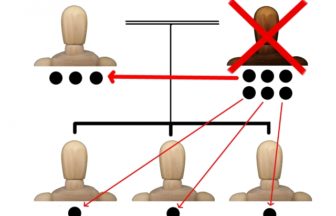

特に、総代の若返りは効果的でした。インタビューは、農家や会社経営者など「お寺を守る意識の高い人」を積極的に登用し、ペット霊園の導入を成功させました。この結果、総代の4人が賛成、2人が中立、2人が反対というバランスに変化し、新しい取り組みが実現しました。

他の寺院の事例

他の寺院では、総代との対話不足が問題となるケースも。インタビューでは、大阪の寺院が無縁墓の撤去で訴訟に発展した事例が紹介されました。このケースでは、通知期間を設けたものの、参拝者とのコミュニケーションが不十分だったことが原因。インタビュイーはこの教訓を活かし、墓地に連絡先を掲示するなど、透明性を高める工夫を行っています。

また、別の寺院では、総代との定期的な勉強会を開催し、新しいアイデアを共有することで抵抗を減らしています。このような対話の場は、信頼構築に有効です。

読者への提案:檀家との信頼構築

檀家との良好な関係は、お寺の未来を左右します。以下は、寺院運営者への提案です:

- 定期的な対話:総代とのミーティングを定期開催し、意見を聞く。

- 若い世代の登用:ビジネス志向の若者を総代に迎え入れる。

- 透明性の確保:資金の使い道や新しい取り組みを明確に説明。

地域住民の方には、以下のような関わり方を提案します:

- 総代への参加:お寺の運営に興味がある方は、総代として参加。

- イベントの支援:お寺のイベントに参加し、意見を共有。

- SNSでの発信:お寺の取り組みをSNSで広め、若い世代の関心を引く。

「専門家の窓口」の役割

「専門家の窓口」では、檀家関係のような内部の課題を共有し、解決策を共に考える場を提供します。インタビューの経験から、総代の若返りや個人資金の投入が信頼構築の鍵であることがわかります。私たちの目標は、お寺の課題を「見える化」し、共感と協力の輪を広げることです。

おわりに

檀家との関係は、お寺の運営の基盤です。インタビューの寺院のように、戦略的な対話や若返りを通じて、信頼を築くことが可能です。

「専門家の窓口」は、これからもお寺のリアルな声を届け、皆さんと共に未来のお寺を考えていきます。あなたのお寺での檀家関係の工夫を、ぜひ教えてください!